50GW+无指标光伏项目备案:市场变局下的机遇与隐忧

超50GW无指标项目已备案:光伏市场新变局与挑战

近期,光伏行业迎来一个值得关注的现象:据不完全统计,全国范围内已有超过50GW的光伏项目在没有国家正式指标的情况下完成了备案。这一数据折射出当前光伏市场的复杂局面,也预示着行业可能面临的新变局与挑战。

无指标备案现象的成因分析

无指标项目大量备案的背后,是多重因素共同作用的结果。首先,地方政府对可再生能源发展的积极推动是主要原因之一。在国家"双碳"目标指引下,各地纷纷制定能源转型规划,光伏作为成熟的清洁能源技术受到青睐。地方政府通过项目备案为未来可能获得的指标做好储备,同时也向市场传递出支持可再生能源发展的积极信号。

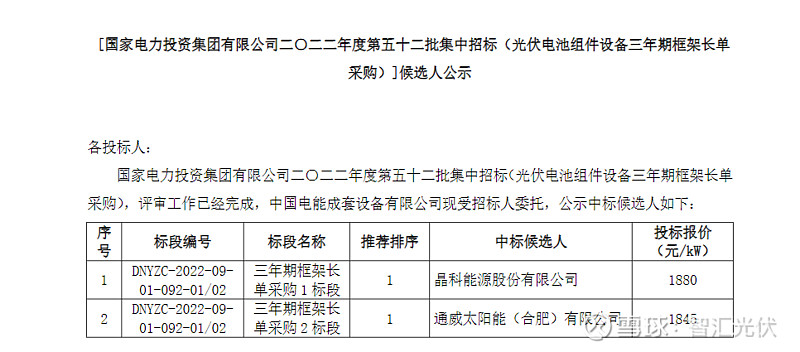

其次,光伏组件价格持续下降,使得项目经济性显著提升。近两年来,受产能扩张和技术进步影响,光伏组件价格已经降至历史低点,大幅降低了光伏电站的建设成本。在这种情况下,即使没有国家指标保证,许多投资者仍认为项目具备足够的经济可行性,愿意先行投入。

第三,市场化交易机制的完善为无指标项目提供了出路。随着电力市场化改革的深入推进,越来越多的地区允许可再生能源发电量参与市场化交易,这为无指标项目开辟了新的收益渠道,降低了项目对国家指标的依赖。

潜在风险与挑战

然而,无指标项目大量备案也带来了一系列风险和挑战。首要问题是资源配置效率可能受到影响。国家指标本是国家层面统筹规划可再生能源发展的重要工具,无指标项目的泛滥可能导致部分地区光伏装机远超电网消纳能力,造成"弃光"现象增加。

其次,投资者面临较大的政策不确定性。虽然项目已备案,但能否最终获得并网指标存在很大的不确定性,一旦长期无法获取指标,项目将面临巨大的资金压力和回收风险。这种情况如果大面积出现,可能引发行业性的资金链问题。

此外,电网接入压力也不容忽视。光伏项目的并网需要相应的电网设施支持,大量无指标项目集中建设可能导致电网接入设施不足,影响项目正常运行,也会增加电网改造升级的压力。

行业应对策略与未来展望

面对这一现象,光伏行业需要采取多项应对措施。对企业而言,项目开发应更加理性,充分评估项目风险,避免盲目跟风。同时,可积极探索"自发自用"、分布式发电等多元发展模式,降低对国家指标的依赖。

对政府部门而言,应进一步加强规划引导,完善项目管理制度,建立更加透明、高效的项目指标分配机制,平衡好发展规模与质量的关系。同时,可考虑针对无指标项目建立退出机制,减少资源浪费。

展望未来,随着电力市场化改革的深入推进和碳市场的完善,光伏项目将逐步从"指标驱动"向"市场驱动"转变。在此过程中,行业将经历一定程度的调整和洗牌,但长期来看,这将有助于光伏行业更加健康、可持续地发展,为我国能源转型和"双碳"目标实现提供更有力的支撑。